棟梁の仕事ブログ

棟梁の仕事ブログ

棟梁の仕事ブログ 2016/3

日々の仕事の事や、思ったことや、たまに趣味の事などを綴って行きたいと思います。

本格入母屋造の土壁平屋建て新築工事の太鼓梁の刻み工!

[仕事、現場、職人] 投稿日時:2016/03/28(月) 23:30

先日、残念なお知らせがありました。

伝統工法を研究している設計士さんに

「省エネ住宅や長期優良住宅の申請を伝統工法で出来ないのでしょうか?」

という質問を数年前にしていたのですが、省エネ住宅には土壁の家はデータが取れないという理由で除外され

長期優良住宅は申請は出来るのですが書類審査が大変で申請までたどり着くのに時間がかかるとのことでした。

伝統工法自体を保存しようという方針は国土交通省にはないということでしょうね。

残念ですが伝統工法を残し伝承していくのは先人の大工さんや先人の職人さん達が伝承してきたように

後世に口伝し伝承していくしかないようです。

今日は、太鼓梁の刻みの様子をブログにアップします。

いつも私が写真撮ってブログにアップしているのですが、いつも私が作業している姿が写せないので

このブログを見て頂いている方は私が仕事してないのでは?と思われているのではないだろうかと

勝手に思い今回は親方に写真を撮ってもらい仕事しているところをアップしたいと思います。

この写真は、胴差しが乗ってくるところのカギ込みを鑿(ノミ)で刻んでいるようすです。

この写真は、束の座をある程度、鑿で刻んだ後突き鑿という道具で平らに仕上げている様子です。

この写真は、敷梁に丸太桁が乗ってくる所の敷梁と丸太桁が干渉する個所を鑿で刻んで干渉しないように

している様子です。毎日こんな感じで仕事しているのですよ(笑)

今度のブログではこの家の棟上げの日にちを発表したいと思います。

伝統工法を研究している設計士さんに

「省エネ住宅や長期優良住宅の申請を伝統工法で出来ないのでしょうか?」

という質問を数年前にしていたのですが、省エネ住宅には土壁の家はデータが取れないという理由で除外され

長期優良住宅は申請は出来るのですが書類審査が大変で申請までたどり着くのに時間がかかるとのことでした。

伝統工法自体を保存しようという方針は国土交通省にはないということでしょうね。

残念ですが伝統工法を残し伝承していくのは先人の大工さんや先人の職人さん達が伝承してきたように

後世に口伝し伝承していくしかないようです。

今日は、太鼓梁の刻みの様子をブログにアップします。

いつも私が写真撮ってブログにアップしているのですが、いつも私が作業している姿が写せないので

このブログを見て頂いている方は私が仕事してないのでは?と思われているのではないだろうかと

勝手に思い今回は親方に写真を撮ってもらい仕事しているところをアップしたいと思います。

この写真は、胴差しが乗ってくるところのカギ込みを鑿(ノミ)で刻んでいるようすです。

この写真は、束の座をある程度、鑿で刻んだ後突き鑿という道具で平らに仕上げている様子です。

この写真は、敷梁に丸太桁が乗ってくる所の敷梁と丸太桁が干渉する個所を鑿で刻んで干渉しないように

している様子です。毎日こんな感じで仕事しているのですよ(笑)

今度のブログではこの家の棟上げの日にちを発表したいと思います。

本格入母屋造の土壁平屋建て新築工事の太鼓梁の刻み工!

[仕事、現場、職人] 投稿日時:2016/03/24(木) 23:57

暖かい日から急に寒くなったりで体調管理が大変ですね。

私は風邪などひいている暇もなく毎日一生懸命墨付けをしています。

梁材の墨付けが終わったので今日からは梁の刻みをしています。

この写真は、高粱と三重梁と化粧敷梁を刻んでいる様子です。

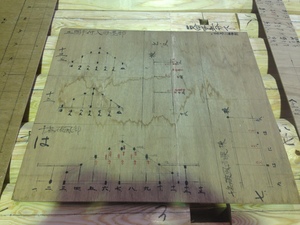

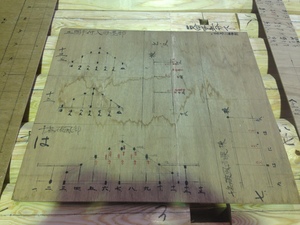

これは入母屋屋根の大屋根の小屋組み部分の二重梁や三重梁や三引、高梁の太鼓梁の座の高さや束の位置や高さが

この小屋梁図を見れば解るように書いてあります。

これも千鳥破風部分と付け入母屋部分の小屋組みの形状や位置や高さなどが解るように書いてあります。

赤いペンで書かれている寸法は太鼓梁の座の高さの寸法です。まだすべての梁を刻み終わってないので

空白部分は刻まれていないということです。このような小屋組図やこの間紹介した梁伏せ図板などを駆使して

数百パーツの材木を間違いなく組み上げれるよう墨付けをしていきます。

今度のブログでは様々な太鼓梁を刻んでいる様子をアップしますね。

私は風邪などひいている暇もなく毎日一生懸命墨付けをしています。

梁材の墨付けが終わったので今日からは梁の刻みをしています。

この写真は、高粱と三重梁と化粧敷梁を刻んでいる様子です。

これは入母屋屋根の大屋根の小屋組み部分の二重梁や三重梁や三引、高梁の太鼓梁の座の高さや束の位置や高さが

この小屋梁図を見れば解るように書いてあります。

これも千鳥破風部分と付け入母屋部分の小屋組みの形状や位置や高さなどが解るように書いてあります。

赤いペンで書かれている寸法は太鼓梁の座の高さの寸法です。まだすべての梁を刻み終わってないので

空白部分は刻まれていないということです。このような小屋組図やこの間紹介した梁伏せ図板などを駆使して

数百パーツの材木を間違いなく組み上げれるよう墨付けをしていきます。

今度のブログでは様々な太鼓梁を刻んでいる様子をアップしますね。

本格入母屋造の土壁平屋建て新築工事の太鼓梁の墨付け工!

[仕事、現場、職人] 投稿日時:2016/03/20(日) 06:58

やっと待ちに待った春が来ましたねぇ~!桜も開花が発表されたし、今日からは全国選抜高校野球も

始まりますね。楽しみで仕方ないです。自分の草野球も今日開幕試合です。

今年も仕事に野球に頑張っていますよ~(^^)

さて最近の仕事ですが梁材が搬入されて原木に近い形(自然の形)の梁と毎日墨付けで闘っています(^^)

梁が切り倒される前どのように山林に立っていたのか想像しながら梁1本、1本に墨を付けています。

その墨付けの様子をブログにアップしたいと思います。

まず搬入された梁材の皮を反りがんなを使って剥いていきます。皮が剥き終わったら間竿でだいたいの

基準高さと尺間を荒決めします。その様子を撮った写真です。この時点で梁をどの位昇らせるかとか

高さが決まっている所に乗せかける為にどう基準墨を打つかとかを決めます。

これは、3Mの梁の墨付けが完了した様子を撮った写真です。

木材の癖や曲がり具合、木の硬さ、強さなどを考慮して墨付けします。

この写真は、6Mの桧丸太と5Mの太鼓梁の墨付けの様子です。

この写真は、6Mの太鼓梁の墨付けをした様子の写真です。この梁は二重梁に使います。

和小屋組には欠かせない二重梁です。

この写真は、6Mの二重梁の水平の基準墨をアップで撮った写真です。

この基準墨を決めたら尺間を出して通り芯を梁の上と下に打ったら束の座などを付ければ梁の墨付け完了です。

今度のブログでは梁の刻みの様子をアップしたいと思います(^^)

始まりますね。楽しみで仕方ないです。自分の草野球も今日開幕試合です。

今年も仕事に野球に頑張っていますよ~(^^)

さて最近の仕事ですが梁材が搬入されて原木に近い形(自然の形)の梁と毎日墨付けで闘っています(^^)

梁が切り倒される前どのように山林に立っていたのか想像しながら梁1本、1本に墨を付けています。

その墨付けの様子をブログにアップしたいと思います。

まず搬入された梁材の皮を反りがんなを使って剥いていきます。皮が剥き終わったら間竿でだいたいの

基準高さと尺間を荒決めします。その様子を撮った写真です。この時点で梁をどの位昇らせるかとか

高さが決まっている所に乗せかける為にどう基準墨を打つかとかを決めます。

これは、3Mの梁の墨付けが完了した様子を撮った写真です。

木材の癖や曲がり具合、木の硬さ、強さなどを考慮して墨付けします。

この写真は、6Mの桧丸太と5Mの太鼓梁の墨付けの様子です。

この写真は、6Mの太鼓梁の墨付けをした様子の写真です。この梁は二重梁に使います。

和小屋組には欠かせない二重梁です。

この写真は、6Mの二重梁の水平の基準墨をアップで撮った写真です。

この基準墨を決めたら尺間を出して通り芯を梁の上と下に打ったら束の座などを付ければ梁の墨付け完了です。

今度のブログでは梁の刻みの様子をアップしたいと思います(^^)

本格入母屋造の土壁平屋建て新築工事の桁の継手の差合わせ!

[仕事、現場、職人] 投稿日時:2016/03/18(金) 19:30

棟上げの日にちも決まり墨付けもいよいよ梁材の墨付けにかかっています。

今日は、この間行った桁の継手の差合わせの様子をブログにアップしたいと思います。

先ずは追っかけ大栓継ぎの差合わせの様子をアップしますね。

この写真は、下木(雌木)に上木(雄木)をかけやで打ち込んでいる様子の写真です。

この写真は、差し合わせが完了して継手がピシャッと喰いつき隙間なく継がれています。

あとは間竿で長さ(尺間)を確認して長さを微調整して差し合わせ完了です。

この写真は、正式名称はわかりませんが私は栓継ぎと呼んでいますがその継ぎ手に呼び栓を

打ち込んでいる様子の写真です。この継手も同様に長さを確認して微調整が必要な時は微調整して完了です。

今は梁の墨付けをしていますが今度のブログはその梁の墨付けをアップしたいと思います(^^)

今日は、この間行った桁の継手の差合わせの様子をブログにアップしたいと思います。

先ずは追っかけ大栓継ぎの差合わせの様子をアップしますね。

この写真は、下木(雌木)に上木(雄木)をかけやで打ち込んでいる様子の写真です。

この写真は、差し合わせが完了して継手がピシャッと喰いつき隙間なく継がれています。

あとは間竿で長さ(尺間)を確認して長さを微調整して差し合わせ完了です。

この写真は、正式名称はわかりませんが私は栓継ぎと呼んでいますがその継ぎ手に呼び栓を

打ち込んでいる様子の写真です。この継手も同様に長さを確認して微調整が必要な時は微調整して完了です。

今は梁の墨付けをしていますが今度のブログはその梁の墨付けをアップしたいと思います(^^)

本格入母屋造の土壁平屋建て新築工事の隅木の落としカギ部分の刻み!

[仕事、現場、職人] 投稿日時:2016/03/17(木) 23:08

ようやく暖かくなりもう少しで桜も開花するかもしれませんねぇ~(^^)

寒いよりは暖かい方が仕事もはかどるので早く春本番にならないかな~っと思いながら

仕事も頑張っていますよ。

今日は、この間ブログにアップした隅木の落としカギ部分の墨付けした所の

刻みの写真はアップしたのですが刻み完了写真をアップしていなかったのでアップしたいと思います。

この写真は、隅木の落としカギ部分の刻み部分を上からとった写真です。

ここに4寸勾配の隅木が入ってきます。

この写真は、隅木の落としカギ部分の刻み部分を桁の前側から撮った写真です。

突き鑿(ノミ)という道具を使って隅木の底があたる部分をスカッと刻んでいます。

棟上げして隅木が納まった状態をブログにアップしますね~。

寒いよりは暖かい方が仕事もはかどるので早く春本番にならないかな~っと思いながら

仕事も頑張っていますよ。

今日は、この間ブログにアップした隅木の落としカギ部分の墨付けした所の

刻みの写真はアップしたのですが刻み完了写真をアップしていなかったのでアップしたいと思います。

この写真は、隅木の落としカギ部分の刻み部分を上からとった写真です。

ここに4寸勾配の隅木が入ってきます。

この写真は、隅木の落としカギ部分の刻み部分を桁の前側から撮った写真です。

突き鑿(ノミ)という道具を使って隅木の底があたる部分をスカッと刻んでいます。

棟上げして隅木が納まった状態をブログにアップしますね~。

バックナンバー

- 2023年7月(1)

- 2023年5月(1)

- 2023年4月(3)

- 2023年3月(2)

- 2023年2月(1)

- 2023年1月(1)

- 2022年12月(2)

- 2022年11月(3)

- 2022年9月(1)

- 2022年8月(1)

- 2022年7月(3)

- 2022年6月(1)

- 2022年5月(3)

- 2022年4月(3)

- 2022年3月(4)

- 2022年2月(2)

- 2022年1月(2)

- 2021年12月(2)

- 2021年11月(4)

- 2021年10月(2)

- 2021年9月(3)

- 2021年8月(3)

- 2021年7月(3)

- 2021年6月(3)

- 2021年5月(1)

- 2021年4月(4)

- 2021年3月(3)

- 2021年2月(5)

- 2021年1月(4)

- 2020年12月(5)

- 2020年11月(2)

- 2020年10月(3)

- 2020年9月(4)

- 2020年8月(7)

- 2020年7月(3)

- 2020年6月(8)

- 2020年5月(5)

- 2020年4月(7)

- 2020年3月(3)

- 2020年2月(2)

- 2020年1月(4)

- 2019年12月(3)

- 2019年11月(4)

- 2019年10月(2)

- 2019年9月(2)

- 2019年8月(1)

- 2019年7月(3)

- 2019年6月(1)

- 2019年5月(3)

- 2019年4月(5)

- 2019年3月(3)

- 2019年2月(6)

- 2019年1月(3)

- 2018年12月(2)

- 2018年11月(3)

- 2018年10月(1)

- 2018年9月(2)

- 2018年8月(2)

- 2018年7月(2)

- 2018年6月(2)

- 2018年5月(1)

- 2018年4月(3)

- 2018年3月(5)

- 2018年2月(6)

- 2018年1月(1)

- 2017年12月(1)

- 2017年11月(1)

- 2017年9月(2)

- 2017年8月(2)

- 2017年7月(3)

- 2017年6月(2)

- 2017年5月(4)

- 2017年4月(1)

- 2017年3月(4)

- 2017年2月(2)

- 2017年1月(6)

- 2016年12月(4)

- 2016年11月(3)

- 2016年10月(8)

- 2016年9月(6)

- 2016年8月(7)

- 2016年7月(6)

- 2016年6月(7)

- 2016年5月(8)

- 2016年4月(5)

- 2016年3月(7)

- 2016年2月(6)

- 2016年1月(5)

- 2015年12月(6)

- 2015年11月(4)

- 2015年10月(3)

- 2015年9月(4)

- 2015年8月(9)

- 2015年7月(4)

- 2015年6月(7)

- 2015年5月(8)

- 2015年4月(13)

- 2015年3月(9)

- 2015年2月(7)

- 2015年1月(3)

- 2014年12月(2)

- 2014年11月(3)

- 2014年10月(2)

- 2014年9月(3)

- 2014年8月(6)

- 2014年7月(12)

- 2014年6月(7)

- 2014年5月(7)

- 2014年4月(5)

- 2014年3月(11)

- 2014年2月(6)

- 2014年1月(12)

- 2013年12月(21)

- 2013年11月(14)

- 2013年10月(10)

- 2013年9月(15)

- 2013年8月(6)

- 2013年7月(23)

- 2013年6月(9)

- 2013年5月(8)

- 2013年4月(6)

- 2013年3月(6)